Acteurs de la justice

Ce sont les personnes directement concernées par le procès :

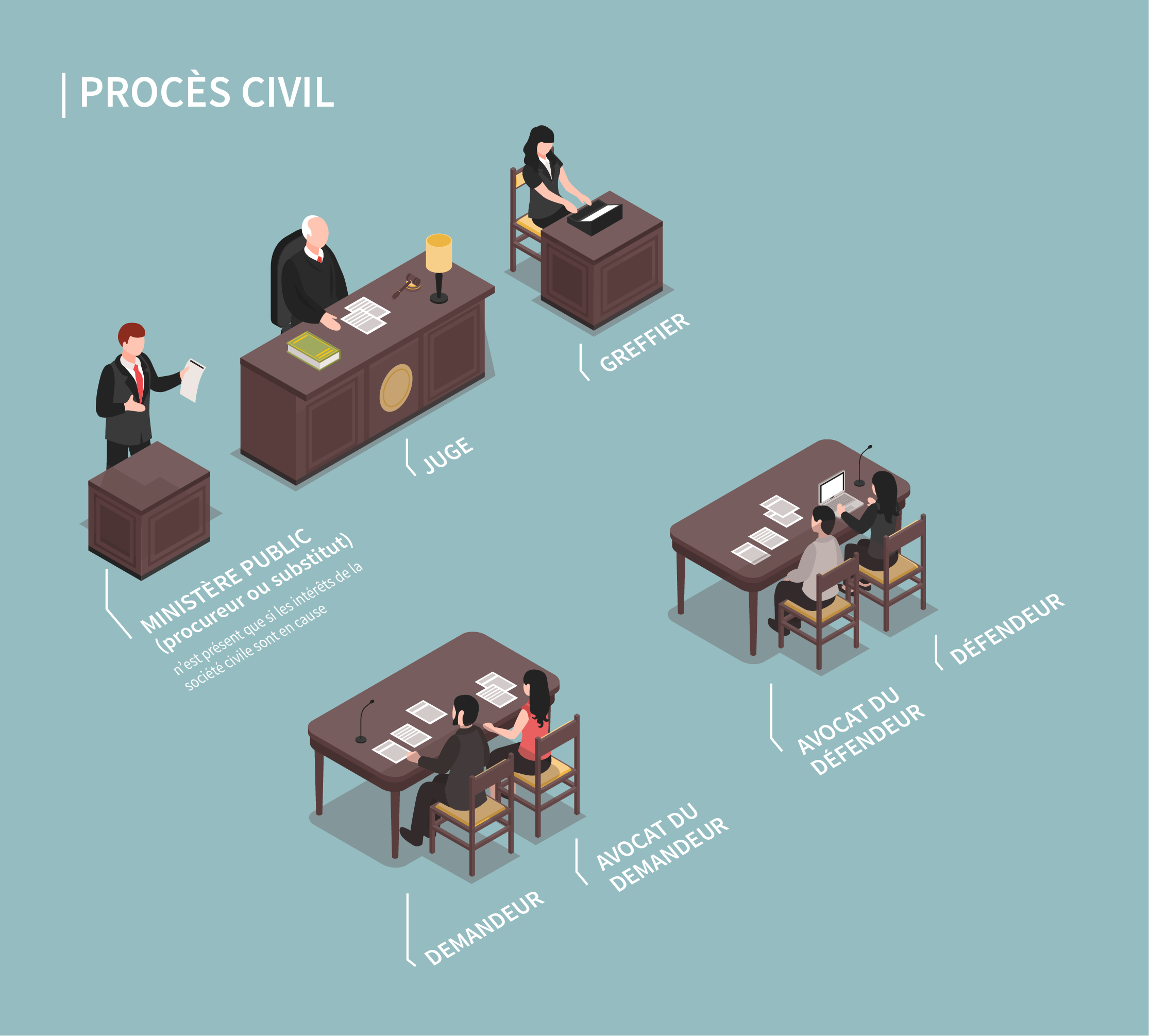

Dans les procès civils[1], la personne qui prend l’initiative du procès est appelée demandeur ou partie demanderesse tandis que la personne contre qui l’action est dirigée est appelée défendeur ou partie défenderesse ;

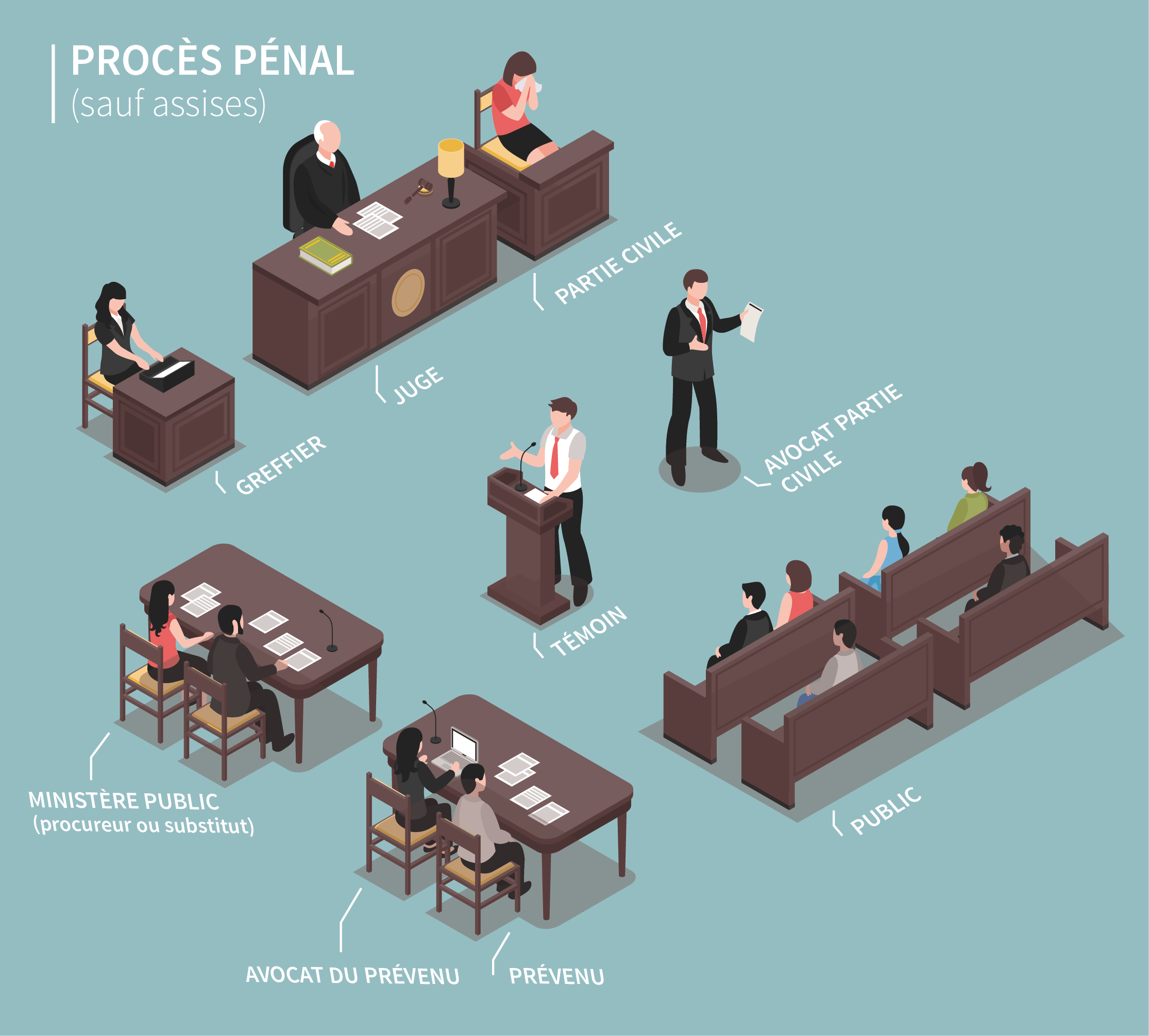

Dans les procès pénaux[2], la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est le prévenu ou l’accusé tandis que la personne contre qui l’acte a été posé est la victime ou partie civile.

[1] Conflit entre personnes qui défendent leurs intérêts privés (droit de la famille, dommages corporels, conflits liés à des biens ou à un contrat)

[2] Jugement d’une personne qui a commis un délit ou un crime (accident de roulage, vol, agression, etc.)

Ils ont pour mission de défendre les droits des justiciables qu’ils soient demandeur, défendeur, prévenu ou victime. Ils sont appelés « avocats de la Défense » lorsqu’ils représentent les intérêts du défendeur ou de la victime.

Chaque justiciable choisit son avocat librement et prend en charge ses honoraires, quelle que soit l’issue du procès. L’aide juridique de seconde ligne (anciennement appelée « pro deo ») permet de bénéficier des conseils d’un avocat gratuitement (sous certaines conditions).

Elle est constituée de deux parties :

La magistrature assise : ce sont les juges (tribunal) et les conseillers (cour). Leur mission est d’appliquer la loi afin de rendre des jugements (tribunal) ou des arrêts (cour) ;

La magistrature debout, aussi appelée le ministère public ou le parquet, est composée des procureurs et de leurs collaborateurs. Elle représente la société civile et ses intérêts. Son rôle est de demander au juge de sanctionner le prévenu pour l’infraction commise.

Le greffe est composé de greffiers qui effectuent des tâches administratives : préparer les dossiers pour les audiences, prendre note du déroulement de l’audience et des échanges, veiller à ce que les documents rédigés soient valables, etc.

Processus judiciaire en Belgique

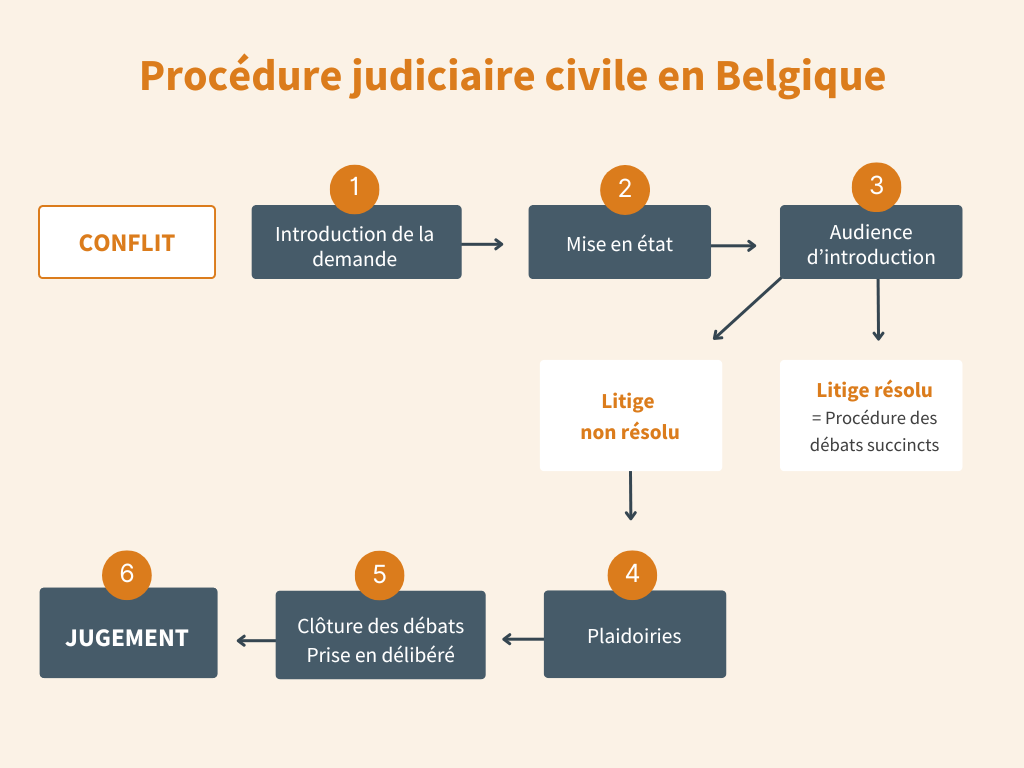

Procédure judiciaire civile

Elle concerne les litiges entre personnes (physiques ou morales) et vise à trancher les conflits.

La procédure civile comporte plusieurs étapes :

Pour que le conflit soit porté devant un juge, le demandeur s’adresse à un huissier de justice. Celui-ci convoque le défenseur à se présenter devant le juge pour évoquer le litige. Il est aussi possible pour les deux parties de se présenter volontairement devant le juge (ce que l’on appelle la comparution volontaire) pour régler le conflit. Dans ce cas, les deux personnes déposent une requête (un document écrit) au greffe du tribunal, qui va constituer le dossier.

Elle correspond à la préparation du dossier. Chaque partie, par l’intermédiaire de son avocat, apporte les preuves et éléments en lien avec le conflit et met par écrit ses arguments. Tous ces documents sont soumis au juge puis partagés avec l’autre partie, qui peut alors préparer ses réponses.

Le juge entend les deux parties. Certaines affaires simples peuvent être traitées à cette occasion. C’est ce qu’on nomme la procédure des débats succincts. Dans le cas contraire, on passe à l’étape suivante.

Chaque partie présente ses arguments au juge qui clôt l’audience en prenant l’affaire en délibéré. Cela signifie que le juge prend en charge le dossier, examine les différentes pièces et les arguments avancés pour trouver une solution au conflit.

Il est prononcé par le juge. C’est-à-dire qu’il énonce sa décision par écrit, en expliquant les raisons qui l’ont amené à privilégier cette solution.

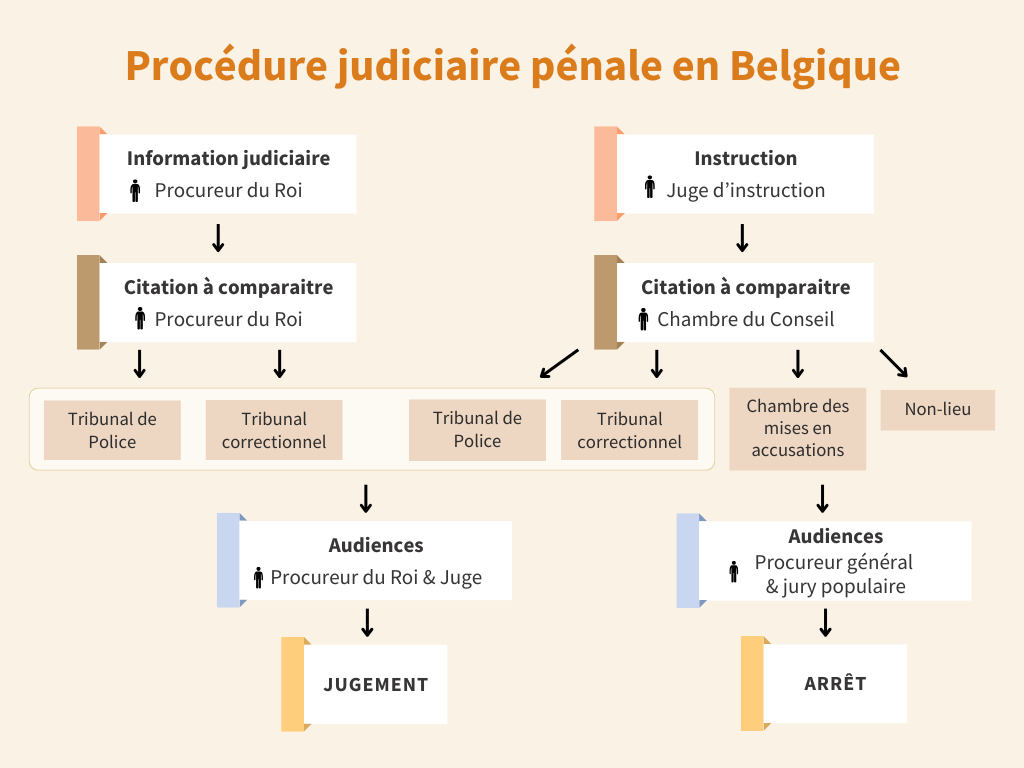

Procédure judiciaire pénale

Elle a lieu quand une personne a eu un comportement interdit, contraire aux valeurs de la société ou qui ne respecte pas les lois. L’objectif est alors de déterminer si la personne est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et, si c’est le cas, de sanctionner l’infraction en prononçant une peine.

- La contravention est l’infraction la plus légère et concerne, par exemple, le tapage nocturne, l’ivresse sur la voie publique, un stationnement interdit, un excès de vitesse, etc. Elle est jugée par le tribunal de police ;

- Le délit est jugé par le tribunal correctionnel. Exemples : le vol ou les coups et blessures ;

- Le crime est jugé par la cour d’assises et concerne, par exemple, le meurtre ou le viol.

Les sanctions sont d’autant plus importantes que l’infraction est grave.

Elle a lieu quand une personne a eu un comportement interdit, contraire aux valeurs de la société ou qui ne respecte pas les lois. L’objectif est alors de déterminer si la personne est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et, si c’est le cas, de sanctionner l’infraction en prononçant une peine.

- L’information judiciaire : le parquet, avec l’aide de la police, recherche toutes les informations utiles à la compréhension de la situation. L’enquête est dirigée par le procureur du Roi ;

- L’instruction : période pendant laquelle le juge d’instruction rassemble un maximum d’informations utiles au procès, qu’elles soient favorables ou défavorables au suspect. C’est lui qui décide si des mesures telles qu’une perquisition, une écoute téléphonique, une arrestation, etc. doivent être prises et dirige alors l’enquête. Il peut aussi décider de placer le suspect en détention préventive, en attendant son jugement, s’il estime que le suspect risque de s’enfuir, de détruire des indices ou de récidiver. Cette étape n’est pas toujours nécessaire ;

- La citation à comparaitre : dans le cas d’une information judiciaire, la personne suspectée d’avoir commis l’infraction est convoquée par le procureur du Roi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel (selon l’infraction commise) ;

S’il y a eu une instruction, le dossier est envoyé devant la chambre du conseil du tribunal de première instance qui décide s’il y a suffisamment d’éléments contre le suspect pour qu’il soit jugé.

– Si oui : le suspect sera convoqué devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assisses (après un passage du dossier devant la chambre des mises en accusation)

– S’il n’y a pas assez de charges contre le suspect, la chambre du conseil estimera qu’il ne doit pas être jugé. Il bénéficiera alors d’un non-lieu. - Les audiences se déroulent devant un juge, dans le tribunal désigné lors de la citation à comparaitre. Lors des débats, le procureur du Roi ou le procureur général (en cours d’assises) demande au juge d’appliquer la loi et de punir la personne désignée coupable. Les avocats de la victime et de l’accusé plaident leur cause. Maximum un mois plus tard, le juge rend son jugement.

En cours d’assises, c’est un jury populaire composé de citoyens belges, qui statue directement après le procès. On parle alors d’un arrêt.

- L’acquittement : le juge estime que le fait imputé à la personne présumée coupable ne constitue pas une infraction. Par exemple par manque de preuves ou parce qu’il y a un motif qui l’innocente ;

- L’extinction de l’action publique : l’action ne peut être poursuivie car des circonstances ne le permettent pas. Par exemple parce qu’il y a prescription des faits, décès de la personne accusée, etc. ;

- La simple déclaration de culpabilité : le juge estime que le délai raisonnable des poursuites a été dépassé, il prononce la simple déclaration de culpabilité ou une peine moins lourde que la peine minimale prévue par la loi ;

- La peine privative de liberté qui devra être effectuée dans un établissement pénitentiaire ;

- La peine de travail : condamnation à exécuter une activité déterminée au service de la société, pendant le temps libre du coupable. Cette peine est exprimée en heures (entre 20 et 300 heures) et a généralement un lien avec l’infraction commise.

- La suspension du prononcé : les faits imputés sont établis mais aucune condamnation n’est prononcée pendant une période déterminée. Si pendant cette période, de nouveaux faits délictueux sont commis et qu’il y a une condamnation, le juge pourra prononcer une peine pour la première infraction ;

- Le sursis : une peine est prononcée par le juge mais elle ne doit pas être exécutée sauf si, pendant la période de sursis, une autre infraction amenant à une condamnation est commise ;

- La suspension probatoire et le sursis probatoire : le juge ajoute des conditions au délai de sursis ou de suspension ;

- L’amende : il s’agit de payer un montant déterminé à l’Etat. Cette peine peut être associée à une privation de liberté.

L’appel

Dans la procédure civile ou pénale, à la suite d’un jugement en première instance (= premier jugement), si les parties impliquées ou le ministère public ne sont pas d’accord avec le jugement rendu, ils peuvent interjeter appel.

Cette voie de recours permet de porter l’affaire devant une juridiction de niveau supérieur. Celle-ci peut confirmer le jugement initial ou le modifier entièrement ou en partie.

Un jugement de deuxième instance ne peut pas faire l’objet d’un appel. En cas de désaccord à la suite d’un second jugement, la seule possibilité est le pourvoi en cassation. Il s’effectue auprès de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui se prononcera sur la légalité des décisions judiciaires.

Tribunaux & cours en Belgique

Les tribunaux

Le tribunal est l’organe officiel qui traite les questions juridiques. Les juges y siègent pour évaluer une affaire et prendre une décision.

Il existe différents types de tribunaux, chacun exerçant sa compétence sur un territoire limité et pour des litiges appartenant à un domaine précis.

Plus d’infos : www.tribunaux-rechtbanken.be

La justice de paix traite exclusivement les affaires civiles entre personnes. Par exemple : les problèmes de voisinage ou de logements, les petites factures impayées, les conflits liés à une copropriété, les difficultés liées à un crédit à la consommation, le droit de passage sur un terrain, la protection des malades mentaux, etc.

Le tribunal de police est compétent en ce qui concerne :

- Les demandes relatives à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou ferroviaire.

- Les contraventions ;

- Les appels contre une sanction administrative ;

- Les infractions à des lois spéciales comme le Code rural, le Code forestier, etc. ;

- Les infractions de roulages (excès de vitesse, feu rouge brûlé, etc.). ;

Le tribunal du travail traite des affaires relatives à tout conflit concernant les contrats de travail, les pensions, les accidents de travail ou les maladies professionnelles, le règlement collectif de dettes. Il interviendra également en cas de non-respect des droits à la sécurité sociale.

Il s’agit d’une juridiction civile. Ce tribunal n’interviendra donc pas pour les infractions pénales qui pourraient être commise par un employeur, qui seront alors traitées par une juridiction pénale.

Cette juridiction civile est spécialisée dans les litiges en lien avec les entreprises (les entreprises entre elles ou entre un individu et une entreprise). Il traite par exemple des questions liées au droit de la propriété intellectuelle, aux pratiques de marché, aux faillites et réorganisations judiciaires.

Il est composé de plusieurs sections ayant chacune des tâches particulières :

- Le tribunal de l’application des peines veille à l’exécution des peines prononcées. Il est compétent pour décider de l’octroi ou non de la surveillance électronique, la détention limitée, la libération conditionnelle, la libération provisoire ou la transformation d’une peine de prison en peine de travail.

- Le tribunal civil se charge des litiges et problèmes privés, qui ne sont pas de la compétence d’un juge de paix, du tribunal de police, du tribunal de l’entreprise ou du tribunal du travail. Il prend également en charge toutes les affaires qui n’ont pas été attribuées expressément, par le législateur, à un autre tribunal ;

- Le tribunal de la famille règle tous les problèmes familiaux (séparation, divorce, garde d’enfants, lieu de résidence, adoption, etc.) ;

- Le tribunal de la jeunesse règle les affaires civiles et pénales concernant des mineurs. Il traite par exemple les faits qualifiés d’infraction commis par un mineur et peut prendre des mesures pour aider ou protéger le jeune. S’il a commis un délit particulièrement grave, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de l’affaire et renvoyer le jeune vers un tribunal pour adultes ;

- Le tribunal correctionnel est compétent pour traiter les délits (ou tentatives de délits) tels que le vol, l’escroquerie, le trafic de drogue, l’abandon de famille, le vol à main armée, etc. Il est aussi compétent pour traiter les demandes d’appel de jugements rendus par le tribunal de police ;

Les cours

Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite de la décision prise par le tribunal du travail concernant sa situation, elle peut faire appel auprès de la Cour du travail.

La Cour d’appel traite les appels déposés par les personnes qui ne sont d’accord avec le jugement pris par le tribunal de première instance ou par le tribunal de l’entreprise.

La cour d’assisses est compétentes pour les délits de presse, les délits politiques et les crimes (meurtre ou assassinat, faits de mœurs graves, prise d’otage mortelle, etc.), pour lesquels aucune circonstance atténuante n’est admise.

Une cour d’assisses est composée d’un président, de deux autres juges professionnels et d’un jury populaire. Celui-ci est composé de 12 personnes, les jurés, tirées au sort dans la population belge. C’est ce jury qui jugera le ou les accusé(s).

Il n’existe aucune voie de recours contre une décision rendue en cours d’assisses.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction du pays. Il n’est présente qu’à Bruxelles.

Elle a la particularité de ne pas juger les faits. Elle vérifie la légalité des procédures et analyse la forme des décisions qui sont formulées.

Concrètement, après avoir épuisé l’ensemble des recours possibles, un pourvoi en cassation est possible si l’on estime que le jugement ou l’arrêt rendu viole une loi ou ignore une règle de droit. Si, après vérification, la Cour de cassation estime qu’il a effectivement eu une erreur dans la procédure ou dans l’application du droit, alors la décision sera annulée et l’affaire renvoyée devant une autre juridiction qui procédera à un nouvel examen de l’affaire sur le fond.

Juridictions administratives

Les juridictions administratives sont compétentes pour les conflits opposant un citoyen (un administré) à une administration (école, communes, provinces, etc.).

Il existe plusieurs juridictions administratives de premier degré, chacune ayant des compétences précises, dans des domaines particuliers.

Le Conseil du contentieux des étrangers est un exemple de juridictions administratives de premier degré. Il traite les recours qui concernent des décisions autour de la thématique de l’immigration, l’accès au territoire belge, le droit de séjour, etc.

Après avoir utilisé les voies de recours internes et externes, une action peut être introduire devant une juridiction administrative intermédiaire. Il n’en existe pas pour toutes les matières ; alors l’action est introduite devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat est une juridiction administrative mais aussi une institution consultative et juridictionnelle au carrefour des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Il possède deux sections :

- La section de législation a un rôle consultatif dans les matières législatives et réglementaires. Elle émet des avis sur des projets de lois et décrets et vérifie leur conformité par rapport à la Constitution et aux traités internationaux.

- La section du contentieux administratif intervient lorsqu’une personne estime que la décision administrative dont elle fait l’objet est illégale. Le Conseil d’Etat peut alors suspendre ou d’annuler des actes administratifs contraires aux règles de droit en vigueur.

Autres instances

Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) est un organe autonome et indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, créé pour optimiser le fonctionnement de la Justice en Belgique.

Il a 3 missions :

- Organiser les examens permettant l’accès à la magistrature et présenter les magistrats à la nomination au ministre de la Justice ;

- S’assurer du bon fonctionnement de l’ordre judiciaire par des contrôles externes (audits, enquêtes, etc.) ;

- Rendre des avis relatifs aux améliorations possibles pour favoriser le fonctionnement de la justice.

La Cour des comptes contrôle les finances publiques de l’Etat fédéral, des communautés, des régions et des provinces. Organe collatéral du Parlement, cette Cour travaille de façon indépendante des pouvoirs qu’elle contrôle.

Son rôle est d’effectuer un examen contradictoire des finances et de transmettre les informations récoltées aux assemblées parlementaires, gestionnaires ainsi qu’aux services contrôlés, de façon à améliorer la gestion publique.

Principes de la justice belge

- Les juges sont indépendants : cette indépendance est garantie par le fait qu’ils soient nommés à vie, que les pouvoirs législatif et exécutif ne peuvent les destituer de leur fonction et parce qu’ils ne peuvent être délocalisés sans leur accord.

- Tous les citoyens dans une situation identique sont jugés par les mêmes tribunaux.

- Les audiences sont publiques, tout le monde peut y assister. Cependant, un juge peut décider de tenir une audience à huis clos, sans public, pour protéger la vie privée d’une des parties, pour éviter les troubles de l’ordre public ou dans le cadre d’affaires extrêmement graves.

- Les jugements et les arrêts doivent être motivés : les juges doivent expliquer les raisons de la décision.

- Il est possible de faire ré-examiner une affaire par d’autres juges (juridiction de 2ème niveau) : c’est le principe de double instance.

- Les décisions énoncées par le juge ne concernent que les parties en cause.